INFORMATION

組合情報・ニュース

第4回目

「関東の地盤を知ろう!」改訂版

皆さん、お久しぶりです!土橋です。今日は、「関東地方の土質」第4回目下総層群(常総粘土層・木下層)について紹介させて頂きます。特に、下総層群の上部層である

それでは、まず、下総層群について説明します。約45万年前から約8万年前に堆積した第四紀更新世の地層です。下総層群では、例えば、5万分の1地質図幅の木更津地域(文献1)では、下位から地蔵堂層、藪層、上泉層、清川層、横田層、木下層、姉崎層、常総粘土層に区分されています。表-1 には、木更津地域における下総層群の層序を掲示しています。

「常総粘土層」の分布状態や土質工学上の特徴などを公開されている文献等から、簡単にまとめてみましょう。「常総粘土層」ですが、千葉県から茨城県にかけて広く分布しており、「茶灰色またはオリーブ色の凝灰質粘土」が主体で、一部砂質となっている部分もあります。また、常総粘土層には、粘土鉱物として「ハロイサイト」が多く含まれており、膨潤性の粘土鉱物である「スメクタイト」の混入もあることから、防災上は「やや厄介な存在」と推測されます。特に、土木工学上は難透水性(透水性が低い)のため、多量の降雨が生じる場合には、排水能力に乏しい常総粘土層分布域の斜面で、表層崩壊やすべり破壊などの事象が生じやすくなるものと推測されます。

表-1 下総層群の層序(5万分の1木更津地域の地質図幅から(文献1))

大森係長‼ 常総粘土層は、よく東京の「板橋粘土層」や「渋谷粘土層」などと対比されるようですが、そのあたりはどうですか?「板橋粘土層」は、今から9万5千年前(下末吉ロームの上部)と対比されそうですが。また、物性値でなにか公開されているデータはないのかな?

そうですね、「常総粘土層」と「板橋粘土層」との対比については、テフラ分析(火山灰による詳細な年代の対比手法)でないと難しいようです。ちなみに、羽田課長!

「板橋粘土層」については、杉原重夫・高原勇夫・細野衛による「武蔵野台地における関東ローム層と地形面区分についての諸問題」で、古くは貝塚(1964)が「板橋区徳丸付近を模式地とする板橋粘土層が分布する豊島台の北西部を徳丸台」と呼んで【下末吉面】と対比していることを記載しています。常総粘土層の物性値は、公開データがあまりなかったはず!

関東さん‼ 常総粘土層については、特に、筑波台地で、コアサンプルによる「変水位透水試験」の実施例があったと思うけど。

大森係長!そうですね、安原正也他(文献3)が挙げられますけど、まだよく読んでいません!!

関東さん!筑波台地の浅層部には、関東ローム層の下位にこの常総粘土層が広く分布しているよ。覚えておいてね。従来から、板橋粘土層(東京豊島区)、茨城粘土層(茨城中部)、常総粘土層(千葉北部~茨城南部)は下末吉ローム層と対比されているみたいだよ。

羽田課長!!承知いたしました。今、読んだ結果では、次の内容に要約されそうです。

- ① 常総粘土層の透水係数は、10-6~10-9㎝/s(10-8~10-11㎧)の範囲にあり、台地の平均値は、1.39×10-6㎝/s(1.39×10-8㎧)で、極めて透水性が低いとなっていること。

- ② 常総粘土層と上位の新期関東ローム層との間には、2~4オーダーの透水係数の差があり、さらに、常総粘土層と常総層中・下部の地層とは、3~5オーダーの差が生じていること。

- ③ 筑波台地における常総粘土層の層厚は、15~400㎝で、その間隙率は、54~77%と一般の沖積層や関東ローム層の間隙率よりやや小さい値を示すこと。

などが挙げられています。

関東さん!ところで、関東さん!下総層群は、「貝化石」が豊富に含む海成層であることは知っている? 特に、「

羽田課長!!木下ではなくて、「

しかたがないか? 「

特に、この

写真-1 木下貝層の露頭概要(千葉県教育委員会より)

大森係長!!よく調べているね?これらは、報告書として公開されているよ。

大森係長!!「孔内PS検層」や「孔径検層(キャリパー検層)・密度検層」は何の試験法ですか??

「孔内PS検層」は、現場で実施する試験で、ボーリング孔を用いて、P波速度やS波速度を一定深度間隔で測定する方法のことで、「ダウンホール検層」と地下水位以下での「サスペンションPS検層」との2種類が行われています。図-1には、両者の測定方法の概要を示します。なお、ダウンホール検層の概要は、谷和夫他(文献5)を参照しています。

図-1 孔内PS検層の概要(ダウンホール法とサスペンション法)

孔径検層(キャリパー検層)は、ボーリング孔内における削孔径の変化を深度方向に測定する方法で、一般に、孔径は掘削に用いられるビット径よりも大きくなっていて、地層の硬軟によって変化します。測定データは、密度検層や音波検層などの「孔径補正」や「パッカー位置の選定」、「崩壊地層の深度判定」などに利用されています。また、密度検層は、孔内に下ろしたゾンデから地盤中に「γ線」を照射して、「地層のγ線散乱強度」を検出して「地盤の見かけ密度」を計測する手法です。密度への換算は、「密度校正曲線」を使用します。

関東さん!!わかりにくいでしょう? 今度機会があったらちゃんと説明しますよ。それより、羽田課長の情報は重要だよ。文献4の報告書では、

成田市

中澤らは、

それでは、関東さん! 私が、「工学的基盤面」について簡単に説明するよ。「地震の影響を大きく受けないところ」を地下のある深さの場所に面的に想定する。これを「地震基盤」と呼びます。一方、構造物の設計を行う場合には、深度が深い地震基盤と言う概念で設計することが困難となるため、地震基盤よりも浅い箇所で、S波速度が300~700㎧ の地層を「工学的基盤面」として地震動特性を評価します。

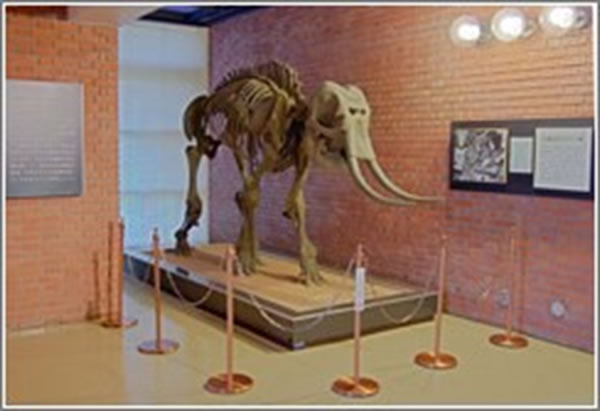

難しいお話はその程度にしましょう。ところで、羽田課長!!印西市でナウマンゾウが発掘されたのは、ご存じでしょうか?しかも、1個体まるまるですって!! ナウマンゾウと言えば、長野県の野尻湖が有名ですが、印西市でも発見なんて驚きです。

関東さん。それは知らなかったね。へえー?1個体丸ごと見つかったの!!いつの話?

羽田課長!昭和41年6月に印西市瀬戸の印旛沼放水路にかかる市井橋付近だそうです。私も知りませんでした。最近です。びっくりですよね。一度、組合のみんなで見学にいきませんか!! 模型が展示されているのは、写真-2 に示す「千葉県立房総のむら(風土記の丘資料館)」ですけれど、現在改修中で、令和4年春ごろまで見学できないようです。残念❕

写真-2 ナウマンゾウの展示模型(房総のむら、風土記の丘資料館から)

皆さん今回のお話いかがでしたか? 今回は、色々と話題もあり、内容も難しかったと思います。次回は、「下総層群・上総層群」について紹介しますね!!

★:参考及び引用させていただいた主な文献など

- 1) 5万分の1木更津:産業技術総合研究所,地質調査総合センター,地域地質研究報告.

- 2) 杉原重夫・高原勇夫・細野衛:「武蔵野台地における関東ローム層と地形面区分についての諸問題」,第四紀研究,第11巻,第1号,昭和47年4月.

- 3) 安原正也・丸井敦尚・布施谷正人・石井武正:「筑波台地における常総粘土層の水文学的物理特性」,地理学評論,64A-10,719~727,1991

- 4) 中澤努・坂田健太郎・中里

裕臣 :「成田・印西における更新統下総層群木下層の堆積相と物性:GS-NT-1及びGS-IZ-1ボーリング調査概要」,地質調査総合センター速報,No.68,平成26年度沿岸域の地質・活断層調査研究報告,P.39~51,2015. - 5) 谷和夫・杉田信隆・西尾伸也・田中達吉:講座「地盤材料の小ひずみでの非線形特性と地盤変形問題への適用(原位置試験その1)」,土と基礎,45-1,1997.

- 6) 印西市ホームページ、印旛村「山田橋動画」他

- 7) 千葉県教育委員会「木下貝層の露頭写真」及び千葉県房総のむら「風土記の丘資料館:ナウマンゾウ展示模型写真」

以上