INFORMATION

組合情報・ニュース

第4回目岩石試験を知ろう! 岩石の一軸圧縮試験

皆さん!!お久しぶりです。「関東の地盤を知ろう!!」では大変お世話になりました。土質試験課の令和です。蒲田さんより少しだけ先輩です。羽田課長から六郷課長他担当の「岩石試験を知ろう!!」の第4回の案内係を仰せつかりました。皆さん!!第3回目の「岩石の物理試験」は、どうでしたでしょうか? 色々と難しそうでしたね。それでは、第4回「岩石の一軸圧縮試験」について六郷課長・山王係長、蒲田さんにわかりやすく教えてもらいましょう!!

六郷です。では、私のほうから全体概要を話すことにします。まず、岩石の一軸圧縮試験に関する基準類は、地盤工学会基準(JGS-2521)及びJIS-M-0302 、旧建設省土木試験基準(案)、日本鉄道建設公団「地質調査標準仕方書」などがありますが、一般的には、地盤工学会基準(JGS-2521)及びJIS規格(JGS-M-0302)などで試験を行うことが多いようです。

ここでは、JIS 規格の概要と地盤工学会基準とについて簡単に説明しましょう。

JIS規格とは、「日本産業規格」のことで、そもそもは明治時代にさかのぼるみたいですが、大正10年(1921年)に「工業品規格統一調査会」が設けられ、工業製品の規格を定めることが図られたのが始まりのようです。昭和8年(1933年)に日本標準規格が定められ、昭和24年(1949年)には工業標準化法が制定されています。

皆さんご存じのように、JIS規格では、分類記号がつけられています。JIS-A-からJIS-Z-までの分類がされており、Aに分類されるのは、「土質・建築」分野で、Mに分類されるのは、「鉱山」関連の規格です。Kは「化学」分野、Dは「自動車」関連、Zは「その他」に分類されています。では、山王係長! JIS-M-0302 について説明してみてください!

わかりました。I would be happy to help you. 六郷課長!それでは、JIS-M-0302(岩石の圧縮強さ試験方法)に記載されている試験方法の概要(★1)を説明します。この試験法は「M」の分類記号ですので、「鉱山」関係の規格となるわけですね。

❶適用範囲:この規格は、「整形された岩石試料」の圧縮強さ試験方法が対象です。また、圧縮強さとは、「試験片の長軸方向に圧縮荷重を加えた時に、試験片が耐えることができる最大荷重を、荷重方向に垂直な試験片の初期の断面積で割った値」と規定されています。

❷試料:試験片の形状は、「円柱または正四角柱」とし、高さと直径との比(縦横比)は、h/dまたは、h/a(正方形断面の一辺の長さ)は、2に近いものとすることに規定されています。試験片の寸法は、円柱試験片では、直径が「20mm以上100mm以下」とし、正四角柱の試験片の正方形断面の一辺の長さは、「20mm以上70mm以下」となります。

❸試験機:使用する試験機は、試験片に圧縮力以外の外力が加わらない構造とし、荷重は円滑に加えられるものでなければならないとされています。

❹試験:試験片は、加圧版の中央に置き、試験機、加圧板、試験片のそれぞれの中心線が一致しているかを確認し、加圧板と試験片の端面とを一様に接触させることが重要です。

❺荷重の加え方:荷重は、衝撃を与えないように、破壊が起こるまで滑らかに増加するように加えること、荷重を加えて破壊するまでの時間は、「1分から15分間」になるように載荷します。なお、荷重の測定は、試験片が破壊するまでに、試験機が示した最大荷重を有効数字3桁で読むことになっています。

❻圧縮強さの計算:円柱試験片では、σc=4F/d2、正四角柱は、σc=F/a2で求めることができます。ここで、σcは圧縮強さ(MPa)、Fは最大荷重(N)、dは円柱供試体の直径(cm)、aは正四角柱試験片の正方形断面の一辺の長さ(cm)となります。

山王係長!簡潔によく説明できましたね。拍手!です。

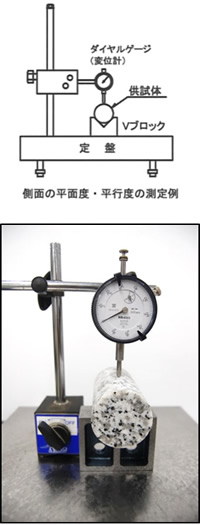

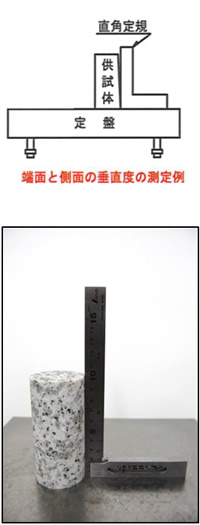

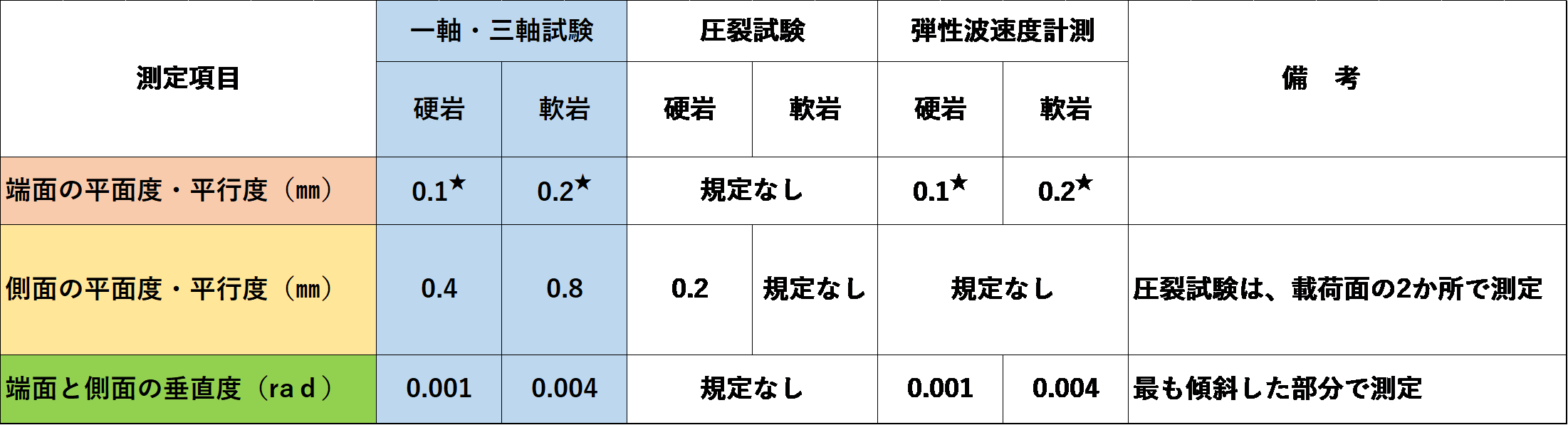

では、次は、地盤工学会基準(JGS- 2521)については、私が説明しますね。その前に、最近、一軸圧縮試験や三軸圧縮試験に供する供試体の作製方法のJGS基準「岩石の供試体の作製方法」(JGS-2511-2020)が制定され、供試体の「端面の平面度・平行度」、「側面の平面度・平行度」、「端面と側面との垂直度」について測定し、十分な精度管理を行うようになっています。なお、図-1には、これらの精度を管理する測定概念を示し、表-1には、供試体が満たすべき条件をまとめています。

六郷課長!!硬岩と軟岩とでは、供試体が満たすべき条件が倍半分の差がありますね。軟岩は、硬岩に比べやや軟質で整形の精度確保が難しいからでしょうか!!

恐らくそのようなことで、両者に差を設けたのでしょうね。(遠くから六郷の返事)

表-1 供試体が満たすべき条件(★2改表)

それでは、地盤工学会の「岩石の一軸圧縮試験方法」についてその概要を説明しますね。

❶適用範囲:この基準は、「岩石が拘束圧を受けない状態で軸圧縮される時の強度・変形特性を求める試験方法」が中心ですが、破砕帯のように岩盤中に存在する固結度の低い地盤材料にも準用できます。

❷供試体:供試体の形状は「直円柱」とし、供試体の直径は、50~100mmを標準とし、直径20~150mmの直円柱供試体にも準用できます。また、供試体の高さは、直径の2倍を標準とし、直径の1.8~2.5倍を許容範囲としていますね。

❸試験装置:試験装置は、圧縮装置、荷重計、変位計から構成されて、供試体の最大軸圧縮力に対し、十分な剛性を有していること、さらに、軸方向変位または軸方向応力を連続して一定速度で制御できること、軸圧縮力を供試体の最大軸圧縮力まで、その±1%の許容差で測定できることなどが規定されています。また、変形特性を求める場合には、供試体の側面にひずみゲージや非接触式、リング式などの局所変位計を設置し軸変位や局所的な軸変位量が測定できるシステムとすることが要求されています。

❹試験方法:試験では、供試体をペデスタルの中央に置き、キャップ、供試体の中心線を一致させ、軸ひずみ速度を一定にして連続的に圧縮します。なお、軸ひずみ速度は、毎分0.01~0.1%を標準とし、軸ひずみ速度を一定に保つことが困難な場合には、この軸ひずみ速度に相当する応力速度で供試体を圧縮してもよいことになっています。圧縮中は、軸圧縮力P(kN)及び軸変位量⊿H(mm)または軸ひずみεa(%)を測定し、圧縮中に軸圧縮力が最大値を確認した後に、圧縮を終了させる規定になっています。

❺結果の整理:供試体の軸ひずみεaは、εa=(⊿H/H0)×102

ここに、⊿H:供試体の軸変位量(mm)

軸変位量εa(%)の時の軸方向応力σa(MN/m2)は次式で算出します。

σa=P/A0×103

ここに、P:軸圧縮力(kN)、A0:供試体の初期の断面積(mm2)

❻結果の表記:軸方向応力σa(MN/m2)を縦軸に、軸ひずみεaを横軸にとって、軸方向応力―軸ひずみ曲線を図示します。また、軸方向の最大値を求め、一軸圧縮強さ

qu(MN/m2)とし、四捨五入によって有効数字3桁に丸め、その時のひずみを破壊ひずみεfとし、四捨五入により有効数字3桁に丸めて最終結果とします。なお、変形係数E(MN/m2)を求める場合には、以下の式で計算します。

E=(⊿σa/⊿εa)× 102

ここに、⊿εa : 軸ひずみの増分、⊿σa: 軸ひずみの増分に対応する軸方向応力の増分

なお、写真-2には、一軸圧縮試験で使用する圧縮試験装置を示しています。

写真-2 岩石の一軸圧縮試験状況及び試験装置(山王係長撮影)

六郷課長!!岩石の圧縮強度に影響を与える因子にどんなものがあります!寸法や形状、水分など色々影響を受けるように思いますが? What do you think about that?

山王係長!!良いことに気づかれましたね。圧縮強度に影響を与える要因は、昔から多くの研究がされていました。例えば、山口梅太郎・西松裕一(★3)によれば、以下のような要因が挙げられています。

❶試験片の形(形状効果)、大きさ(寸法効果)

❷試験片の仕上げの程度、特に上下の加圧面の仕上げ

❸圧縮試験機の加圧板と試験片の加圧面との間の接触状況

❹乾燥の程度

❺荷重の加え方(荷重速度、ひずみ速度)

このうち、主な影響因子としては、「JGS-2521の基準の解説」等には以下の内容が記載されていますね。

a)水分の影響:「岩石中の水分量が多くなるほど一軸圧縮強さが低下することが知られており、砂岩、花崗岩、泥岩、石灰岩、凝灰岩など広い岩種で報告されている。特に、間隙率の高い岩石ほど水分の影響を受けやすいとされていて、物理的要因、化学的要因など要因論は出されているが、定説はない。」との記述となっています。

b)寸法効果(★3):「供試体の大きさが試験結果に及ぼす影響は、寸法効果と呼ばれている。試験片の強度の代表値Sm(qu)と供試体の体積Vとの関係として次式が提案されている。ここで、mは均一係数と呼ばれる定数で、岩石によって異なるが、m=5.5(日本炭)~33(秋吉大理石)の値が報告されている。」ことを紹介しています。

Sm(qu)∝V-1/m

c)載荷速度:「JGSの基準では、ひずみ速度の範囲を0.01~0.1%/minとしている。一般に載荷速度が1桁速くなると、岩石の一軸圧縮強度が2~8%大きくなると報告されている。」と記載されていますよ。

特に、「水分の影響」については、様々な岩石について多くの研究者による報告がなされていて、岩石の強度が「乾燥状態と湿潤状態」とで大きく異なることがよく知られていますね。中村大他(★4)によれば、岩石の乾燥状態と湿潤状態とで生じる強度差に、「粘土鉱物が何らかの影響」を及ぼしている可能性を検討するために、9種類の岩石(札幌軟石、大谷石、来待砂岩、登別軟石、丸瀬布(まるせっぷ)凝灰岩など)試料により、強度試験、粉末X線回折、比表面積測定などを行い、乾燥状態と湿潤状態とにおける強度差について研究しています。その結果では、鉱物組成に「粘土鉱物やゼオライト」を含む比表面積の大きい岩石では、細孔表面に吸着される水分量も多くなると考えられ、比表面積が大きくなるにつれて、湿潤状態における岩石の強度低下の程度が大きくなることを確認しています。結論としては、「粘土鉱物やゼオライト(斜プチロル沸石やモルデン沸石などを含む)の含有量が、岩石の湿潤状態における強度低下に大きな影響を与えている」との内容のようです。

驚きました!粘土鉱物や比表面積などが湿潤状態の強度低下の要因になるとは!まだ他にも原因はありそうですね。山王係長!このあたりを研究してみたらどうですか!!

そうねー。化学的な要素もありそうだから研究対象にしてみようかな! I am going to nail that research. Oh! Let me give it a shot! 蒲田さんも手伝って!!

<引用及び参考とした文献等>

(1)JIS-M-0302:「岩石の圧縮強さ試験方法」,日本産業規格.

(2)JGS-2521-2020 :「岩石の一軸圧縮試験方法」,地盤材料試験の方法と解説(第1回改訂版),地盤工学会,2020.

(3)山口梅太郎・西松裕一:「岩石力学入門」(第2版),東京大学出版会,1984.

(4)中村大・後藤隆司・伊藤陽司・山下聡・川口貴之・片岡沙都紀:「乾燥状態と湿潤状態における岩石の強度の差異に関する研究」,地盤工学会北海道支部技術報告集,第52号,平成24年1月.

以上