INFORMATION

組合情報・ニュース

第6回目岩石試験を知ろう! 岩石の引っ張り強度

皆さん!! お久ぶりです、土質試験課係長の大森です。第2回に登場しましたが、羽田技術部長から「第6回岩石試験を知ろう!!」の紹介を依頼されました。なお、突然ですが、六郷課長から、連載内容の大幅な変更の申出が出されました。本来の予定では、第6回「岩石の速度特性と引張り強度試験」、第7回「岩石試験の使われ方の例」となっていましたが、「岩石の速度試験や引張り試験」などは単独の項目で十分な内容を有する大事な試験要素なので、「第7回岩石試験の使われ方」を取りやめて、第6回を「岩石の引張り試験❶」、第7回を「岩石の引張り試験❷」としたい」との修正意見が強く出されたので、皆様には大変申し訳ありませんが、急遽連載内容を変更させて頂くことでよろしくお願い致します。では、第6回「岩石の引張り試験❶」について六郷課長から説明してもらいましょう!!

皆さん!!連載内容の変更申し訳ありません。では、第6回「岩石の引張り試験❶」について紹介させて頂きます。今回は、主に試験方法の説明となります。

まず、岩石は圧縮強さよりも引張り強さの方が弱いことが知られています。トンネルの天端や底盤の破壊あるいは、地下空洞の掘削や岩石の削孔や爆破などにおける合理的な作業方法の検討及び岩盤系に構築される構造物などでは、引張り破壊が発生する場合が多く、圧縮強度の1/10~1/20程度の小さい強度となるため、設計・施工上の観点から岩石の引張り強さを詳細に検討することは絶対に必要となります。なお、岩石の引張り強さ試験方法としては、圧裂引張り試験、一軸引張り試験、曲げ試験、インデンテーション試験(または圧入試験)など様々な手法がありますね。

そうそう、皆さん!! 今から500年前、「材料の強さを最初に研究した人」は、誰か知っていますか!

大森です!突然ですが、おそらく、レオナルド・ダ・ヴィンチではないでしょうか?彼のノートには、「鉄線の一軸引張試験装置のスケッチ」が残されていたように記憶していますが!いかがでしょうか!

さすがですね!!大森係長、「レオナルド・ダ・ヴィンチが材料の強度について最初に実験的な研究を行った」(★1)と言われています。さらに、なんと、ガリレオ・ガリレイも「棒の一軸引張試験」を行った(★1)ようで、14~15世紀のルネッサンス時代から材料試験は研究されていたようですね。

Relly? I didn’t know Leonardo da Vinci was a pioneer of materials engineering. You‘re kidding, right? Section Head! Are you kidding me? 山王係長!! I kid you not! He was a pioneer in this field.

六郷課長!! 私も驚きです。地盤材料の分野でも、例えば、「粘性土地盤の浅い基礎の支持力問題」では、金属塑性論に基づく「Prandtl」の解(金属材料の表面にポンチ(ペン型をした内側が中空の金属工具)を押し込むポンチ問題)を浅い粘性土地盤の基礎の支持力問題に借用し、極限支持力を評価しています。この様に、古くから金属塑性論は、発達しておりその成果を地盤材料分野に応用して来ている歴史がありますね。

したがって、岩石の物性試験にも金属材料で実施されている試験手法が転用されてもおかしくないですよ!

そうですね。大森係長の意見には賛成します。ところで、山王係長!では、引張り試験に関する試験方法で、基準化されている試験法はありますか!!

勿論!あります! 圧裂引張り試験方法(JGS-2551 -2020 ★2)と一軸引張り試験方法(JGS-2552 -2020★2)との2種類が基準化されていますね。

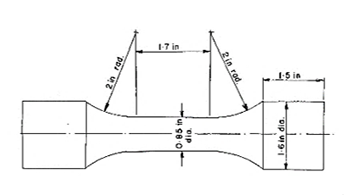

引張り強度試験は、直接法と間接法とがあって、精度の高い強度を求めるためには、「直接法」が良いはずですが、供試体の作製(例えば、ドックボーン型供試体)や供試体を「どのように掴むか(グリッピング)」などが大きな問題となっていたみたいです。

したがって、取扱いが簡便な間接法(例えば、圧裂引張り試験法)が良く実施されてきたと聞いています。ですから、圧裂引張り試験法が先に基準化(2002年)され、次に一軸引張り試験法が最近基準化されたはずです。そうですよね!六郷課長!!

山王係長!!良く試験手法の流れを確認していましたね。感心しました。「直接法」がなかなか普及しにくかった理由は、おそらく次のような理由が原因ではなかったのかと想像できます。ただし、詳細は省きますが!

図―1 ドックボーン型供試体例(★3)

b)供試体の作製(供試体の形状)

c)供試体の引張用治具への接着及び試験後の脱着

d)端部への応力集中

e)ひずみ計測方法など

ここで、「岩石の一軸引張り試験方法」が新たに基準化された背景にはどんな理由があるのでしょうか(★2)。少し考えてみましょう!

【従来の「圧裂引張り試験法」の前提は、「等方均質な線形関係」を有することが仮定条件とされているものの、実際には、破壊面に沿って働く圧縮応力が一様ではないことや荷重作用点付近では、線荷重ではなく、「帯荷重」となるなど原理を十分に満足していないと指摘されています。

一方、「一軸引張り試験法」は、海外では、ISRMやASTMなどで既に基準化され、我が国においても研究実施例が増加してきています。

さらに、試験装置や治具なども改良改善され、基準化できる環境が整備されてきたことが挙げられます。近年、斜面の安定評価や補強工の設計などに、将来「岩盤の引張り強さ」を考慮することを念頭に、「原位置岩盤の引張り試験」の研究・開発も進んでいます。】

さらに、将来を見据えたISOの基準化や性能設計への取り組みなど「試験の高度化」や「岩盤・岩石の高品質な物性評価」の必要性ないし危機感が基準化への背中を強力に押したのではないでしょうか。 ただし、「圧裂引張り試験法」と比較すれば、かなり高額な試験費用になるなどの費用面の課題の他に、実務面においては、物性の評価や実施できる民間機関が極めて少ないなど色々課題がありそうですが、それらのマイナス面を超えて基準化を行ったことに、学会として大変強い拘りと意思を感じますね。

では、山王係長!! 試験方法の概要について説明してみて!

承知しました。では、「岩石の圧裂引張り試験方法」(JGS-2551 -2020★2 )から試験方法の説明をします。 Can I have your attention, please! Is everyone ready?

❶適用範囲:本基準は、供試体の圧裂引張り強さを求めるための基準で、主に岩石及び岩石質地盤材料を対象とします。

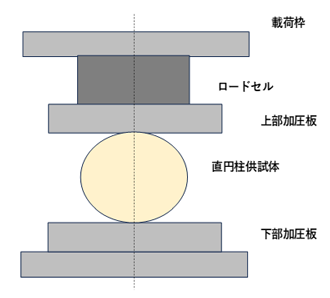

❷試験機の構成:荷重計、上部加圧板、下部加圧板、圧縮装置から構成され、装置は、供試体の破壊荷重に対して、十分な負荷能力を有し、変位又は荷重を連続して「一定速度で制御」し、荷重は供試体の破壊まで±1%の許容差で測定できる必要があります。

図―2 圧裂引張り試験イメージ

❹試験方法の概要

a) 試験体を加圧板の中央に「偏心しないように」 セットします。 荷重計や必要に応じて変位計を設置し、原点を確認してから、衝撃を与えないように連続的に荷重を増加していき、破壊までに要する時間を1~15分程度とします。

b) 荷重P(kN)を測定し、必要に応じて、加圧板の変位を測定します。 載荷終了後は、供試体の変形・破壊状況などを確認し、記録しておきます。

なお、破断面が載荷を行った平面(上下の加圧板と供試体との接 線を通る平面)と著しく異なった場合には、「理想的な試験の状況」ではないことに留意して、破壊状況を記録することが重要です。

c) 破壊荷重P f(k N)を求め、四捨五入で有効3桁に丸めます。

d) また、 圧裂引張り強さσt(MN/m2)を次式で算定し、四捨五入で有効数字3桁に丸めることになります。

σt=(2Pf/πD0L0)×103 ここに、

Pf:破壊荷重(kN)、D0 :供試体の直径(mm)、L0 :供試体の長さ(mm)

次に、「岩石の一軸引張り試験方法」(JGS-2552 -2020★2 )について説明しますね。

This method is not easy that it is required time and effort. Let‘s do this !

❶適用範囲:本基準は、拘束圧がない状態で軸方向に引張り力を受ける時の岩石の強度・変形特性を求める方法を規定しており、対象は、主に岩石及び岩石質地盤材料です。

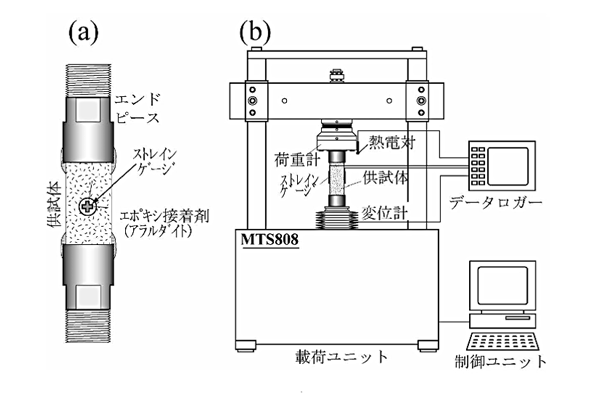

❷試験機の構成:試験装置は、荷重計、変位計またはひずみゲージから構成されており、次に示す条件を満たす必要があります。

a) 荷重計、キャップ、供試体、ペデスタル及び引張り装置の各中心軸が、同一直線状に設置可能であり、供試体の最大軸引張り力に対して、十分な負荷能力を有し、軸方向変位又は軸方向応力を連続して一定速度で制御できることです。

b) 軸変位量を、供試体高さの±0.1%の許容差で測定でき、軸ひずみ量は、最小単位が1×10-6程度まで測定できること。特に、変形特性を求める目的では、供試体の側面にひずみゲージや非接触式、リング式などの変位計で軸変位量を測定する必要があります。

c) キャップ、ペデスタルの直径は、供試体の直径と同じかそれより大きいことです。

❸供試体の形状等:供試体は直円柱とし、直四角柱、中空円筒、ドックボーン型の供試体にも準用でき、直径は、50~100mmが標準ですが、20~150mmの直円柱の供試体も準用可能です。供試体高さは、直径の1~2倍とし、直径の0.5~2.5倍を許容範囲としています。

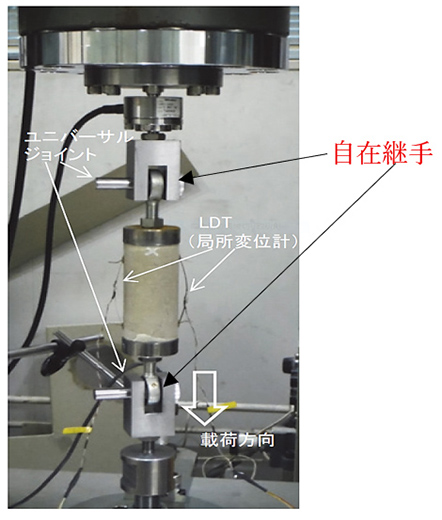

❹一軸引張り試験は、以下の手順で行います。

a) 装置の載荷軸、荷重計、キャップ、ペデスタル、自在継手などの中心軸に一致するように供試体を「接着剤」でキャップ及びペデスタルに接着し、軸引張り力が作用できるように試験装置にセットします。接着剤の厚みは、1.5mm以内とします。

b) 荷重計、変位計、ひずみゲージを設置し、原点を確認後、毎分0.01~0.1%を標準に、軸ひずみ速度一定で、連続的に軸引張り力を載荷し、軸引張り力が最大値を示した後、供試体が破断したことを確認したら、載荷を終了となります。

c) 供試体を取り外し、破断面が見える方向から観察記録します。

ただし、供試体が、接着剤の内部または接着剤と供試体、キャップ、ペデスタルとの境界部で破断しているなどの場合には、その試験結果を岩石の引張り強さとみなすことはできませんよ!

写真―1 自在継手とLDTによる軟岩試料測定例(★4)

写真―2 ひずみゲージによる花崗岩試料測定例(直接接着法)(★5)

❺試験結果のまとめは、概ね次の内容となります。

a) 初期の供試体の断面積(A0)の算出: A0=πD02/4(mm2)

b) 供試体の軸ひずみεa, t( %)を求めます。軸ひずみεa, t を直接測定した場合には、その値を%に換算します。

εa, t =(⊿H/H0)×10² ここに、⊿H:供試体の軸変位量(mm)

次に、軸ひずみεa, t (%)の時の軸方向応力σa, t(MN/m2)を次式で算出します。

σa, t=(P/A0)×103 ここに、P:軸ひずみεa, t の時に供試体に加えられた軸引張り力(kN)

c) 軸方向応力σa, t (MN/m2)を縦軸に、軸ひずみεa, t(%)を横軸に、軸方向応力~軸ひずみ曲線を作成し、

応力の最大値を「一軸引張り強さqt」として四捨五入で有効3桁に丸め、その時の軸ひずみを破壊ひずみεa, t(%)として、同様に有効3桁に丸めます。

d) 最後に、変形係数Et(MN/m2)を次式で算出し、四捨五入で有効3桁に丸めます。

Et=(⊿σa, t/⊿εa, t)×10² ここに、⊿εa, t:軸ひずみの増分

⊿σa, t : 軸ひずみの増分に対する軸方向応力の増分

なお、一軸引張り強さの50%における軸方向応力~軸ひずみ曲線の割線勾配を割線変形係数(Ets,50 )とし、また、接線勾配を変形係数

(Ett,50)とすることができます。

図―3 一軸引張り強さ試験の供試体及び試験装置例(★5)

Sorry section head, but I am trying to jump in this issue.

「岩石の引張り試験❶」は、ここまでです。❷は次回に、その他の試験や試験法の違いによる強さの評価などに関する内容や、引張り強さと他の物性値との関係などについてお話したいと考えていますので、皆様!よろしくお願いします!!

なお、今回紹介した地盤工学会基準「一軸引張り試験」は、基準化されてからまだ日が浅いことから、実施例も少なく、かつ、極めて限られた機関でしか実施できる状態にはないと考えられ、今後の民間機関の導入状況や実務上の課題点などがある程度洗い出された段階で、我が組合でも、皆様方のご期待に沿えるように導入を含めて検討したいと思慮しております。

六郷課長!! 「前向きに取り組む」ですよね!!当然、近い将来、この試験法も、岩石の標準試験法になるのではないのですか!! 課長!!頑張りましょうね!!

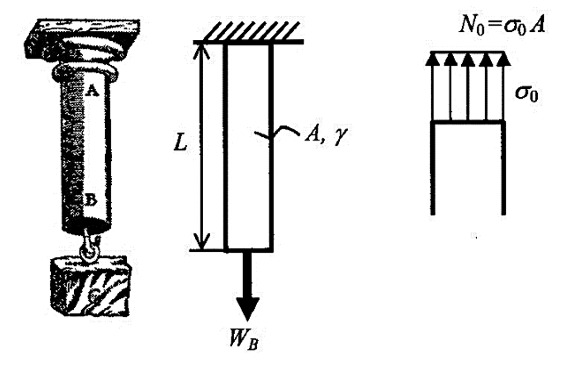

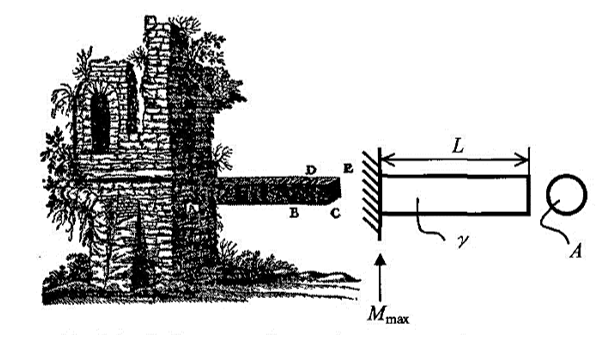

★:最後に、皆さんにコーヒーブレイクとして、「ガリレオ・ガリレイと材料力学」について一言、二言、追記させてください。近藤恭平(★6)によれば、ガリレオ・ガリレイは、「新科学対話」という書物の中で、「棒の引張強度や梁の曲げ強度」などについての研究成果を紹介しており、地球上の構造物には「大きさの限度」があることを発見していると述べています。つまり、ガリレオ・ガリレイが、「棒の引張強度と梁の曲げ強度」とに関する研究を行った最初の科学者だとされていて、彼の研究は現在の材料力学の理論と遜色ない優れた研究成果であると考えて良いようです。素晴らしい科学者ですね!!

図―4 棒の引張り破壊(★5)

図-5 片持ち梁の最大曲げモーメント(★6)

引用及び参考とした文献

(1) 羽柴公博・谷和夫・岡田哲美・白鷺卓・及川寧己・若林成樹:「岩石の一軸引張試験の方法と留意点」,Journal of MMIJ, Vol.132 , No.1, 2016 .( 資源・素材学会).

(2) 地盤材料試験の方法と解説,地盤工学会,2020.

(3)V.S . VUTUKURI他,増田秀夫・田中莊一訳:「岩石の力学的性質Ⅰ(試験に関する技術と結果)」,古今書院.1989年,3月.

(4)西山理沙・太田征志・宇野晴彦・金谷賢生・谷和夫:「軟岩の一軸引張り強さの基本特性に関する実験的研究」,土木学会論文集C(地圏工学),Vol.74,No.2 ,2018.

(5)林為人・高橋学・中村敏明・藤井幸泰:「稲田花崗岩の引張り強さ・変形特性およびその異方性―岩石の一軸引張り試験と圧裂試験の比較を中心として―」,地盤工学ジャーナル,Vol.3,No.2 ,165~173,2008年,4月.

(6)近藤恭平:「ガリレオ・ガリレイと材料力学」,日本航空宇宙学会誌,第51巻,第589号,2003年2月.など

(7)ガリレオ・ガリレイ著・田中一郎訳:「新科学論議(上)」、岩波文庫、2024.7月.

以上