INFORMATION

組合情報・ニュース

第7回目岩石試験を知ろう! 岩石の引っ張り強度❷

皆さん!大森です。また今回も登場しました。六郷課長の「岩石の引張り強さ試験❷」の紹介のためです。今回は、前回紹介できなかった他の試験法や試験法に係る問題点などを説明させて頂きたいと申しておりました。どんなお話になるのでしょうか!六郷課長は、何しろ、「博物窮理」を極めようとしている人間ですから。早速ですが、六郷課長!第7回「岩石の引張り強さ試験❷」に関する紹介をお願いします!!

では、六郷から説明させてもらいます。前回は、圧裂引張り強さ試験と一軸引張り強さ試験に関する内容でした。この他の岩石の引張り試験法としては、まず、「曲げ試験」があります。

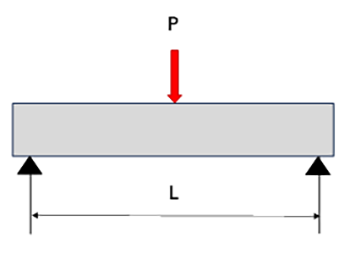

図―1 曲げ試験のイメージ

σmax=(M/I)y max ここで、I=bh2/12、M=(1/4)PL y max=h/2です。また、b は奥行幅、h は角柱の高さとすると、 σmax=3PL/2bh2 となり、破壊時のPを測定して、供試体の引張り強さを求めます。

次に、これらの試験以外にも一軸引張り強さ試験の代用となる試験法としては、以下の方法(★1)が挙げられます。

❶中央に小円孔のある円形試験片による圧裂引張り試験。

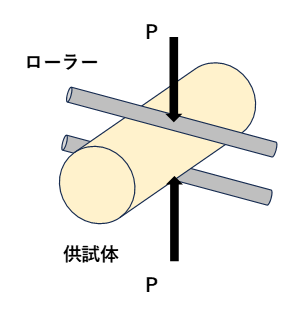

❷コア試料を上下のローラーで挟んで試験片の断面方向に加圧する引張り試験方法。

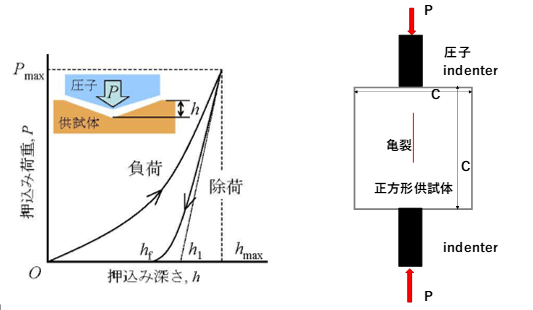

❸正方形の供試体の板を上下の圧子で挟んで圧入する「インデンテーション試験」又は「圧入試験」方法で、特に金属材料分野では、「押し込み硬度」として利用されています。

図―2 押し込み硬度とインデンテーション試験法

図―3 ローラー加圧試験法

このうち、インデンテーション試験としては、金属材料やセラミックス材、薄膜材などの分野で、「マイクロインデンテーション試験」が活発に実施されています。本試験方法は、押込み硬度試験の一種で、「圧子に荷重を連続的に載荷しながら押込み深さを計測」する方法で、微小スケールの物性評価を目的としていますが、岩石のインデンテーション硬度試験では、得られた硬度値から、主に、一軸圧縮強度を推定することが目的です。

荒木裕行・長谷川修一(★2)は、このマイクロインデンテーション試験を造岩鉱物に対して実施することで、一般的な「造岩鉱物の力学特性」を究明し、微小スケールにおける花崗岩の詳細な岩石評価への適用性を検討しています。

このような研究は、なかなかユニークで貴重な取り組みではないでしょうか?岩石を構成する各種の鉱物を対象とする場合は、測定箇所を顕微鏡などで確認して、微小クラックや不純物などをうまくよけなければならないでしょうから、試験自体も相当手間がかかりそうですね。Super! This study is quite interesting. Really! This job is not for me.

では、課長!特殊な試験方法はこのくらいにして、圧裂引張り強さと一軸引張り強さとの対比ではどのような傾向が知られているのでしょうか? 簡便に試験が出来て、結果があまり変わらないなら、「私は圧裂引張り強さ試験法」が断然いいなー!!

そうですね。圧裂引張り強さ試験と一軸引張り強さとの対比については、様々な意見が出されていますよ。通常、圧裂引張り強さは、帯載荷により供試体内部に圧縮応力が作用することや、供試体の変形の影響を受けやすいなどと、測定方法としては問題点があり、値が、過大になりやすいと言われているのは、蒲田さんも知っているよね!

及川寧己・早川公敏・嶋本敬介の文献調査(★3)では、「岩石の一軸引張り試験の解釈と利用」に関する文献を幅広く調べています。その中で、例えば、青野らの凝灰岩の研究、納谷・岡田の凝灰質礫岩を用いた研究、羽柴らの泥岩の研究などでは、「圧裂引張り強さの方が一軸引張り強さよりも大きな値が得られている」としています。また、「そのような傾向が認められるが、両者の差は小さい」とする研究例(岡ら、林ら)もあり、さらに「一軸引張り強さの方が大きい」とする研究例(小関と佐藤、小野ら)もあると紹介しており、現状では、簡単には両者の大小関係は決められないようですね。

では、山王係長!!岩石の圧裂引張り強さに影響を与える因子はどうですか!

そうですね。一番は「水分の影響」で、次は、異方性や試験時の載荷速度の影響ではないでしょうか。蒲田さん!あなたはどう考えるの!

私ですか!みんな強さに影響する因子で、どれが一番かはわかりません!!でも、湿った岩石試料と乾いた岩石試料とでは、確か一軸圧縮強さもかなり違いがあったように記憶していますが・・・。乾いた試料の強さ>湿った試料の強さではないでしょうか!!

六郷課長!! これらの影響因子は、圧裂引張り強さだけでなく、一軸引張り強さでも同じような傾向になるのでしょうか?

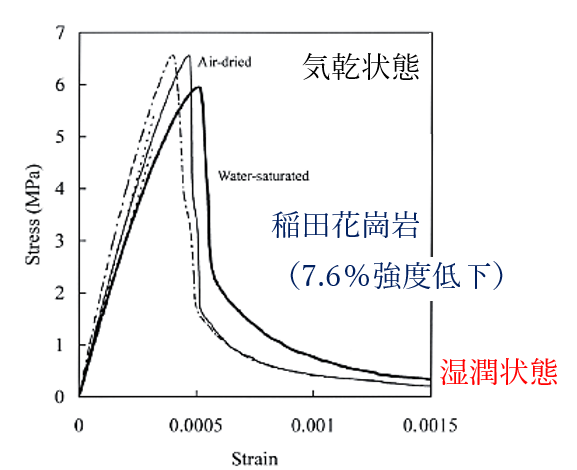

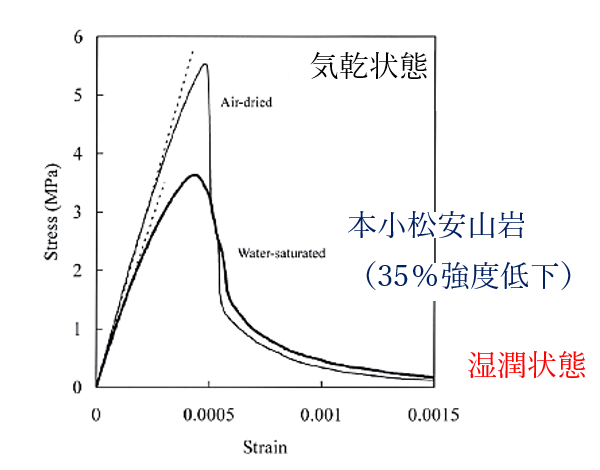

さて、どうでしょうか! では、「水分の影響」については、一般に岩石試験においては、乾燥状態の方が含水状態と比較して強度が大きくなるとされていますね。例えば、砂岩では、水分の増加と共に、圧裂引張り強さが低下することは知られています。例えば、羽柴ら(★4)は、稲田花崗岩、三城目安山岩、本小松安山岩、河津凝灰岩試料を用いて、気乾状態及び湿潤状態(含水飽和状態)における一軸引張り強さや変形特性について検討しており、その結果は、湿潤状態の方が、稲田花崗岩では7.6%、三城目安山岩では34.9~58.1%、河津凝灰岩では52.9%の強度低下が認められたと報告されています。また、著しく強度が低下する岩種では、変形特性も大きく異なることも報告していますよ。

このように、岩種によって程度が異なるものの、「水分の影響」により一軸引張り強さは、低下するものと考えられますね。したがって、現場から慎重に採取し、試験室に運搬された岩石試料については、その含水状態の変化に対して十分な管理が必要となります。現場状態と大きく乖離した状態とでは、誤った情報を提出することになると共に、物性値間にも極端な矛盾が生じることになり、お客様に多大なご迷惑をおかけする場合もあります。皆さん!!最大限の注意を払ってくださいね!! 勿論、土質材料も同じですからね!!

では、次に、載荷速度については、どうでしょうか? 山王係長!いかがですか!

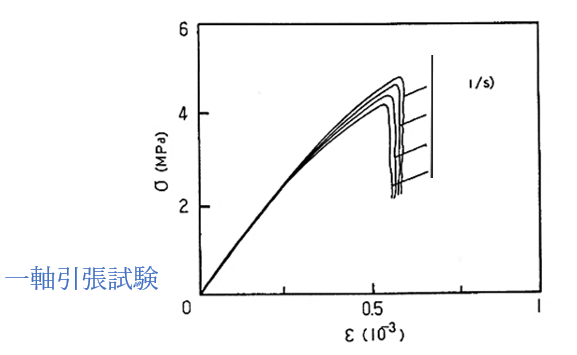

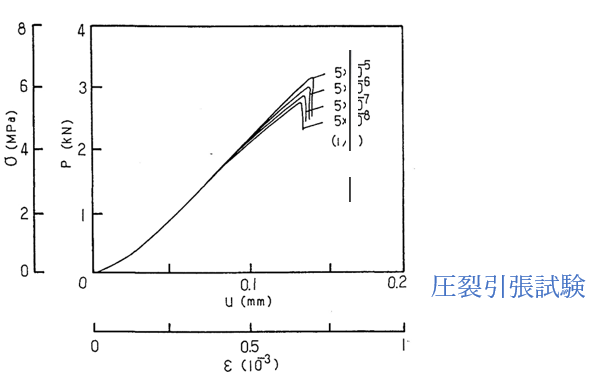

一般的に、岩石の強度変形特性では、試験時の載荷速度依存性があるとされています。つまり、載荷速度が速くなるにつれて、強度は緩やかに上昇するはずです。この傾向は、一軸引張り強さについても同様の傾向となるのではないでしょうか!!

山王係長! 既往の研究例、例えば、三城目安山岩を試料とした大久保ら(★5)の研究によれば、「一軸引張試験では、ひずみ速度の増加と共に、一軸引張強度が増加するが、応力ひずみ曲線の形状には変化は認められないこと、圧裂引張試験においても、同様な傾向が認められ、さらに一軸圧縮試験より求めた載荷速度依存性も、同様な傾向を示した」ことを報告しています。

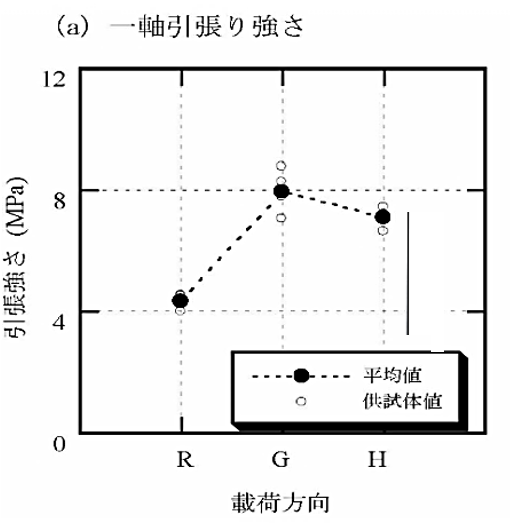

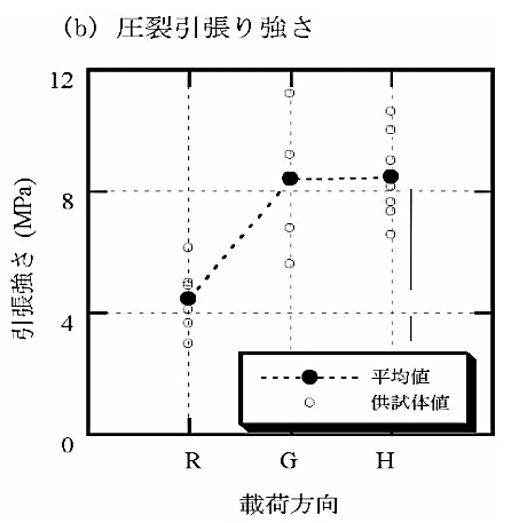

次に、異方性についてですが、特に、異方性構造が顕著な岩石としては、花崗岩や堆積岩類が代表的です。花崗岩については、林ら(★6)の研究例が挙げられます。林らは、花崗岩の一軸引張り強さの異方性として、3方向に関して異方性の度合いを検討しており、結果は、概ね次の内容になります。

❷また、「異方性度合い」という別のパラメータで確認すると、一軸引張り強さ及び圧裂引張り強さともに異方性度合いが56%、57%を示し、一軸圧縮強さ10%、接線ヤング率(E50 )20%、弾性波速度(P波速度)12%、S波速度7%と、他の物性値に比べ異方性の度合いが大きい。

このように、花崗岩類では方向別に強度異方性が認められています。では、堆積岩は、どうでしょうか? 例えば、甲村・稲田(★7)が凝灰岩を用いた一軸引張り強さと一軸圧縮強さについて検討を行っています。その結果では、一軸引張り強さについて、以下の知見が得られています。 ❶一軸引張り試験を行った結果、「一軸引張り強さは、載荷方向で大きな差が見られ異方性を示す。一方、一軸引張り破壊時のひずみは、載荷方向による差が少なく、応力に比べてひずみは、異方性の影響を受けにくい」ことが判明したとしています。 なお、堆積岩がすべてこのような事象となるか否かについては、わかりませんが、凝灰岩の場合には、「応力」は方向による異方性が認められるが、「ひずみ」については、異方性の影響が受けにくいようですね。大変興味深い知見ではないでしょうか!!

六郷課長!! 強度を求める試験を実施する場合、異方性の影響を受けると考えられる岩石試料では、試験の目的や利用方法によっては、供試体の方向を考慮したり、供試体数を増やしたりして、力学的異方性の有無に配慮した試験の実施が重要なのですね!!大変勉強になりました。色々大変!!

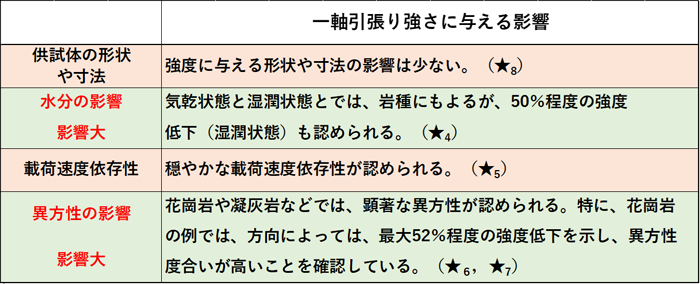

では、山王係長! 一軸引張り強さに影響を与える因子は、どのようになりますか?

そうですね。一軸引張り強さなどに影響を与える因子のまとめとしては、大まかに表―1にまとめてみました。 I think it‘s perfect job. Section chief! What do you think about this?

表―1 一軸引張り強さに与える影響因子の概要まとめ

「You have done a perfect job,well done , 10 out of 10 !」(六郷課長の声がします!)

(1) 山口梅太郎・西松裕一:「岩石力学入門」(第2版), 東京大学出版会.

(2) 荒木裕行・長谷川修一:「造岩鉱物の押込み変形挙動」

(3) 及川寧己・早野公敏・嶋本敬介:「岩石の一軸引張り試験結果の解釈と利用に関する文献調査」, 第43回岩盤力学に関するシンポジウム講演, 2015年1月.

(4) 羽柴公博・大久保誠介・福井勝則:「気乾状態と湿潤状態での岩石の一軸引張強度と非弾性歪」, Journal of MMIJ vol.127 ,No.12 , 2011.

(5) 大久保誠介・金豊年・秋山政雄:「一軸引張強度と圧裂引張強度の載荷速度依存性」, 資源と素材, Vol.109 , 1993 .

(6) 林為人・高橋学・中村敏明・藤井幸泰:「稲田花崗岩の引張り強さ・変形特性およびその異方性―岩石の一軸引張り試験と圧裂試験の比較を中心としてー」,地盤工学ジャーナル, Vol.3, No.2, 2007.

(7) 甲村雄一・稲田善紀:「凝灰岩が巨視的破壊に至るまでの微視的な破壊挙動に関する考察」, 資源と素材, Vol. 122, 2006.

(8) 羽柴公博・谷和夫・岡田哲実・白鷺卓・及川寧己・若林成樹:「岩石の一軸引張試験の方法と留意点」, Journal of MMIJ, Vol.132 . No.1, 2016.

以上