INFORMATION

組合情報・ニュース

第8回目岩石試験を知ろう! 岩石の弾性波速度特性

皆さん!お久ぶりです。主任の関東です。毎日、お仕事は忙しいのですが、「働き方改革」のお陰で、ほとんど残業はありません。以前より多少「自分の時間が持てる」ようになってきました。大変ありがたいことです。その分、大森係長が大変苦労しています!

さて、今回は、六郷課長の第8回「岩石の速度特性(弾性波速度計測)」の紹介のために登場しました。岩石の速度測定では、パルス法による供試体の弾性波速度測定法や拘束圧下の速度特性例、原位置弾性波測定などとの関連等に関して、説明させて頂きたいと申しておりました。どんなお話になるのでしょうか!六郷課長は、何しろ、ワークエンゲージメント能力が高い人間ですから。早速ですが、六郷課長!よろしくお願いします!!

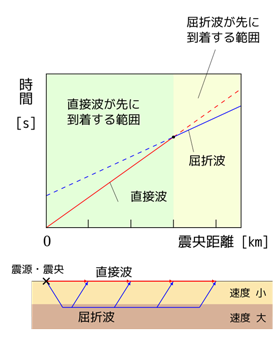

図-1 屈折法走時曲線例(★1)

さて、屈折法地震探査では、地表付近の起振(主にダイナマイトで、その他はカケヤや重錘落下など)によって、人工的に弾性波を発生させ、地下の速度の異なる地層境界で屈折してきた屈折波を、地表の受振器で測定し、地下の速度構造を推測する手法です。なお、人工的に発生させる弾性波には、「P波とS波」とがあり、屈折法は、「P波の初動」を用いた測定法で、S波探査は、土質地盤を対象として、浅部の速度構造を求める目的で実施される手法と言えます。

山王ですが! 課長!!土木地質分野の屈折法では、P波が主体になっているのですね!

そうです! 一方、反射法地震探査は、地表面で人工的に地震波を発生させて、地層境界面からの反射波を地表で受振する方法で、陸上では、P波反射法とS波反射法との2種類があります。P波反射法では、浅部から1,000m超えの大深度まで適用でき、ダイナマイトやバイブレータなどの起振車により人工的に地震波を発生させるため、起振方法も大型化する訳です。また、S波反射法の大きな特徴としては、P波と比較して、同一周波数での波長が短いことから、「高分解能の地質構造」の把握が期待できますね。

蒲田です。課長!! 原位置の弾性波探査は、結構大掛かりなシステムなのですね!!では、このような弾性波探査はいつ頃から行われたのでしょうか?

写真―1弾性波速度計測

まず、試験方法の基準は、地盤工学会から「岩石の超音波測定方法」として1998年1月に基準化され、その後、「パルス透過法による岩石の超音波速度測定方法(JGS2110-2009 )」から、「岩石の弾性波速度計測方法(JGS2564 -2020)」(★2)に改定されており、試験概要は、以下に示します。

(1)適用範囲

本基準は、「パルス伝播法」により、岩石の弾性波速度を求めるための試験方法を規定していて、主に岩石及び岩石質地盤材料が対象です。

(2)供試体の寸法・形状

供試体の形状は、「直円柱」とし、直径は、50~100㎜が標準ですが、直径20~150㎜の直円柱の供試体にも準用でき、供試体の高さは、直径の2倍を標準とし、直径の0.5~2.5倍を許容範囲です。なお、直径は、波長の5倍以上とし、振動子の固有振動数f の関係は、次の条件を満たす必要があります。供試体の弾性波速度V=fλであるので、上記の条件d>5λから、f>5V/d が必要となります。(λ:波長、d:供試体の直径)

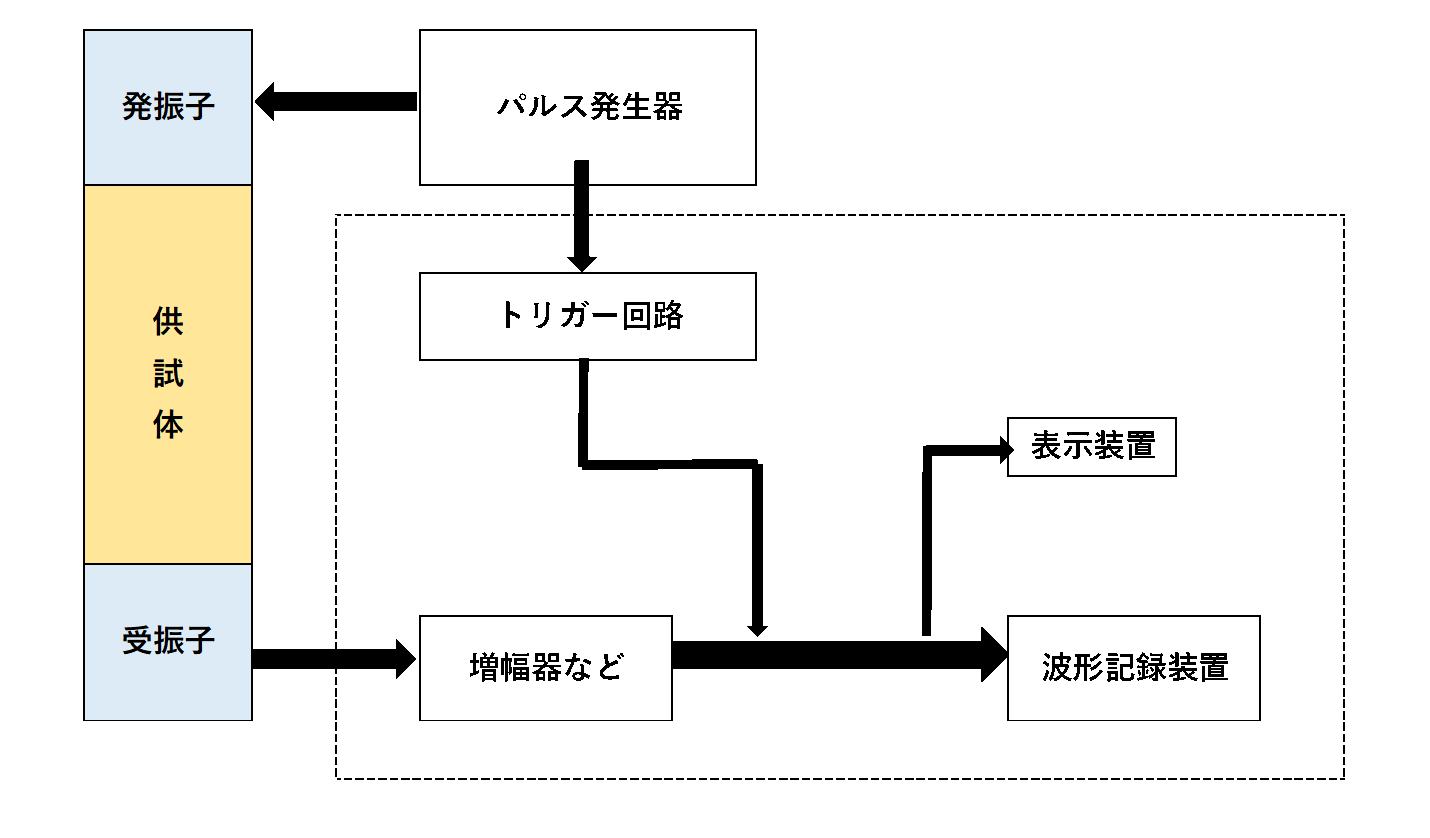

(3)試験方法の手順

試験の前に、発振子と受振子とを密着させた後、発振子を駆動させて受振子で受振した波の初動の立ち上がり時間を計測し、受発振子の極性を初動波形から確認し、計測システム全体の遅延時間を把握する必要があります。通常は、P波速度測定から開始します。

❶P波速度用の発振子と受振子との間に供試体を挟み、振動子(圧電素子や電歪型など、現在は、高い電圧をかけると振動するタイプの電歪型が主体で「PZT」と呼ばれる)を供試体に十分密着させ、必要に応じて、少量の接着剤を供試体の両端面に塗布し、密着性を高めます。なお、密着させるときの圧力は、100kN/m2を超えないように注意します。

❷次に、振動子を発振させ、受振した波の初動の立ち上がり時間が容易に判読できることを確認しますが、判読が困難な場合は、発振の電圧や受振の増幅率の調整、振動子と供試体との「密着方法」の変更や、別途、スタッキング処理を行うなどの是正処置が重要です。

❸測定は、伝播時間Tvを原則として0.1μsまで読み取り、同一供試体において、発振子と受振子との位置を入れ替えて再度同様の計測を行い、2回の計測による伝播時間の差が、平均値の5%以上あるときは、計測方法に問題があると考えられるため、再度計測を行うことになります。P波速度計測が終了したら、今度は、S波速度計測を行います。

❹S波速度用の発振子と受振子との間に供試体を挟み、振動子の振動モードがすべり振動の場合には、その方向と供試体の性状との関係を記録し、計測は、P波速度計測の場合と同様に2回実施します。なお、初動の立ち上がりが不明瞭で、読取りが困難な場合(軟質岩)には、より低い周波数の振動子で、再度計測を行います。また、層理や面なし断層などの異方性や不均質性のある場合には、P 波・S波計測において2回の計測による差が5 %以上となる場合もありますので、供試体の不均質性の有無等を記録しておきます。

図―2測定回路の例(★2):岩石の弾性波速度計測方法から作図)

❺計測結果から、次式により物性値を算出します。

1)速度値の計算:P波速度(Vp)及びS波速度(Vs)は、以下の式で算出します。なお、速度の計算は、2回計測した伝播時間に対して、下式で計算し、有効数字3桁で丸めます。

Vp=(ℓ/Tp)×103 Vs=(ℓ/Ts)×103

ここで、 ℓ:供試体の長さ(㎜)

Tp : P波の伝播時間(μ s)

Ts : S波の伝播時間(μ s)

2)弾性定数の算出:弾性波速度Vp 及びVsから、以下の弾性定数を算出します。

ポアソン比(ν)=((Vp/Vs)2ー2)/(2{(Vp/Vs)2ー1})

せん断剛性率(G)=ρ×Vs2×10-3(MN/m2)

ヤング率(E)=2(1+ν)×G(MN/m2)などを算出します。

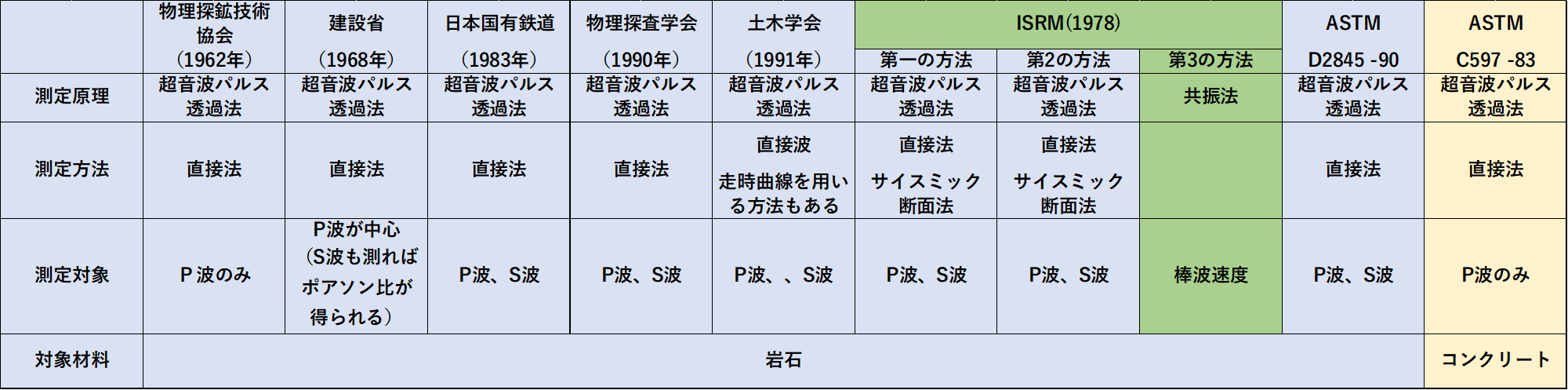

なお、弾性波速度計測に関しては、建設省、日本国有鉄道、物理探査学会、土木学会、ISRM指針、などかなりの機関から測定法が基準化・指針化されています。

表―1 各機関の基準・指針概要(★2):岩石の弾性波速度計測方法から1006頁改

山王ですが! 六郷課長!! 「振動子の周波数の違い」による速度などに差はないのでしょうか?また、拘束圧下での弾性波速度計測の例はありますか?

良い質問ですね! 「振動子の周波数の違い」については、例えば、中村敏明ら(★3)の報告があり、岩石試料の超音波速度に与える周波数の影響について、溶岩・白浜砂岩、荻野凝灰岩、頁岩の4種類の試料で、P波振動子の種類を66㎑、200㎑、400㎑の3種類を使用し、試料の飽和度を変化させてP波速度を計測しています。結果としては、「66㎑~400㎑の固有振動数の振動子程度の範囲では、V=f×λから得られる固有振動数以下であっても、P波速度に大きく影響を与えないが、P波速度が特に速い場合には、最小固有振動数が大きくなり、測定に使用する振動数と1/10程度の差が生じると、2%程度が速い結果が得られた」との報告がありますが、通常は、振動子の周波数の違いは考慮しなくて良いと考えられます。また、「拘束圧下の弾性波速度計測」の例ですが、三軸試験装置を使用し、P波振動子(縦振動)とS波振動子(ねじり振動)とをキャップやペデスタルに埋め込む方式で測定できるように工夫されているようです。

この方法の特徴は、様々な応力状態に対応可能であること、飽和状態の地盤材料の物性が求められることで、より現場状態を再現できる測定となりますね。

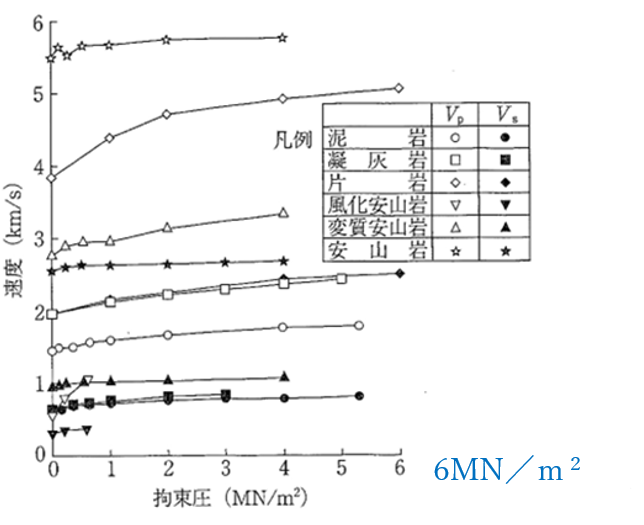

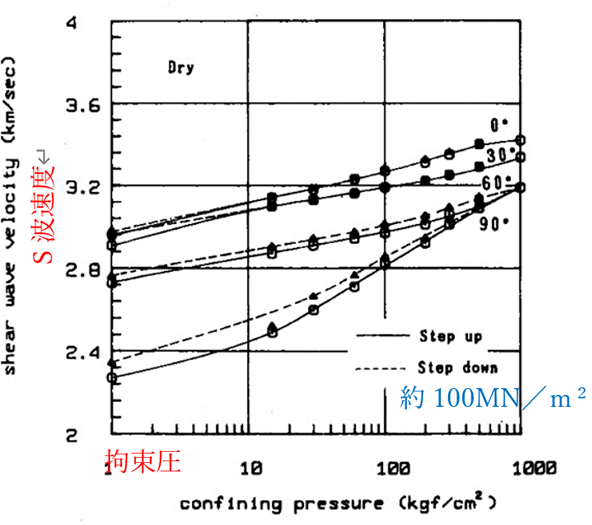

図-3 拘束圧下の弾性波速度例(★5)

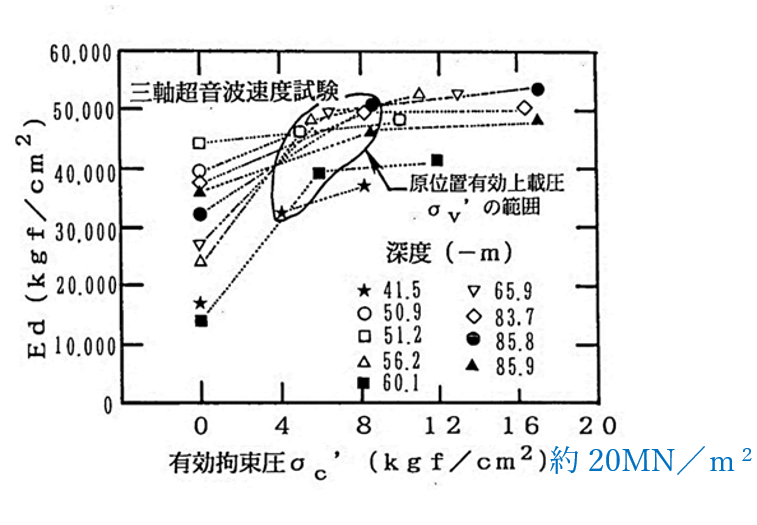

図―4 弾性係数の拘束圧依存性(★6)

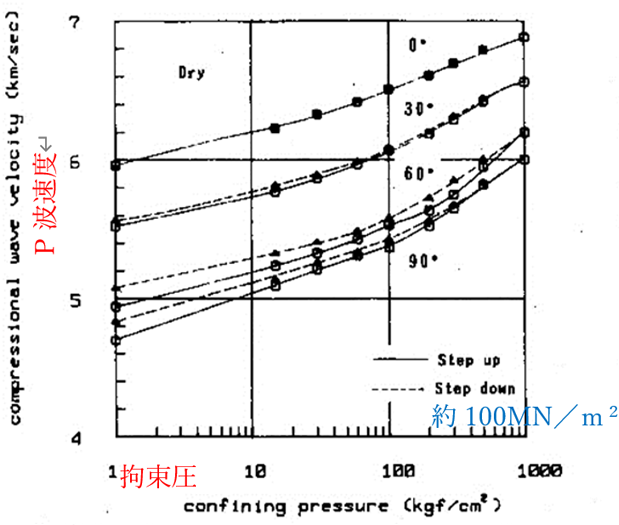

研究事例としては、硬岩を対象とした研究例(緑色片岩)では、杉田信隆他(★4)が、軟岩(泥岩や凝灰岩など)での研究例としては、少ないですが、船戸明雄他(★5)や越智健二他(★6)などの貴重な報告があります。

硬岩・軟岩材料共に、興味深いことに、拘束圧(軟岩と硬岩とでは、測定時の拘束圧レベルがかなり異なります)が増加すると共に、P波速度及びS波速度や弾性係数は増加傾向を示す結果となっており、岩種を問わず「弾性波速度及び弾性係数の拘束圧依存性」が明瞭に認められています。

O h my goodness!! Elastic wave velocity (of P wave and S waves) is reliable measuring method. The reason why is that this measuring method has a history of over 90 years. And We need good quality data, so I‘m convinced will exceed your demand in quality.

課長!繰返しになりますが、私たちのチームも試験法をしっかり理解して品質の高いデータを皆さんに提出するように頑張ります。 蒲田さんもいいわね!!

図―5 片岩のP波速度の拘束圧依存性とS波速度との拘束圧依存性(★4)

最後に、結果の利用として、例えば、室内試験と原位置試験との結果から、地山の「風化・亀裂・シーム等」の影響を評価するために、「亀裂係数」や「地山強度比」の考え方や、さらに、地山の亀裂の影響が大きい地山の場合では、「準岩盤強度」などを用いて、岩盤を評価する方法があります。ここでは、「亀裂係数」に関する算出式を示します。

ここで、Vp:地山の弾性波速度(P波速度:m/sec)

Vpo : コア試料のP波速度(m/sec)

(1) 屈折法地震探査の走時曲線:wikibooks.org.

(2) 岩石の弾性波速度計測方法(JGS2564-2020):地盤材料試験の方法と解説,地盤工学会,2020.

(3) 中村敏明・小泉和弘・中島雅之・杉田信隆:「岩石試料の超音波速度に与える周波数の影響について」,全地連「技術e-フォーラム2003」,さいたま.

(4) 杉田信隆・牛田稔・荒川哲一・谷口晶則:「封圧下における片岩類の弾性波伝播特性にみられる異方性の影響について」,日本応用地質学会,昭和60年度研究発表会予稿集,1985.10.

(5) 船戸明雄・荘司泰敬・大橋武一郎:「拘束圧下での岩石の超音波速度測定」,第7回岩の力学国内シンポジウム講演論文集,pp.221~216,1987.

(6) 越智健二、金有性、龍岡文夫:「ひずみ依存性と測定誤差を考慮した堆積軟岩の変形特性の検討」,土木学会論文集,№.463,Ⅲ-22,1993.

以上